步态分析借助专业设备采集行走过程中的多维度数据,为评估运动功能、诊断病理状态及制定康复方案提供科学依据。解读步态分析报告需聚焦核心指标,精准转化数据信息为可执行的康复策略,这一过程对提升康复效果具有重要意义。以下将围绕4个关键指标展开解读,阐述其在数据解读与康复方案制定中的作用。

一、步频:行走节奏的量化评估

步频指单位时间内行走的步数,是反映行走节奏稳定性的核心指标。正常成人在自然行走状态下,步频通常维持在一定区间,数据偏离该区间可能提示运动控制能力异常或肌肉力量失衡。通过步态分析获取步频数据后,需结合个体年龄、身体状况等因素综合判断。若步频过低,可能与下肢肌肉力量不足、关节活动受限相关;若步频过高,则可能源于平衡功能障碍或代偿性行走模式。

在康复方案制定中,针对步频异常需采取针对性干预。对于步频过低者,可设计渐进式力量训练,增强下肢肌群力量,同时配合节奏性训练,如跟随固定节拍行走,逐步调整步频至合理范围;对于步频过高者,重点开展平衡训练与姿势控制训练,帮助建立稳定的行走节奏,减少代偿行为。

二、步长:行走幅度的关键参数

步长是指行走过程中同侧脚两次着地之间的距离,直接反映下肢运动功能与身体协调能力。正常情况下,左右步长应基本对称,且长度与个体身高、下肢比例相适配。步态分析中,若出现步长缩短、左右步长不对称等情况,可能提示下肢关节疼痛、肌肉痉挛、神经损伤等问题。

解读步长数据时,需结合同步采集的关节活动度、肌肉力量等指标,明确异常成因。在康复方案设计上,针对步长缩短,若由关节活动受限导致,需开展关节松动术与牵伸训练,改善关节活动范围;若因肌肉力量不足引起,则需进行针对性的力量训练,增强下肢蹬地与迈步能力。对于左右步长不对称,需通过平衡训练与协调训练,调整两侧肢体运动配合,逐步恢复步长对称。

三、站立相时间占比:支撑功能的重要体现

站立相是行走周期中脚与地面接触、支撑身体重量的阶段,站立相时间占比反映下肢支撑功能的稳定性与有效性。正常行走时,站立相时间占比约为50%-60%,且左右下肢站立相时间占比基本一致。若步态分析中出现站立相时间占比异常,如某侧下肢站立相时间延长,可能提示该侧下肢疼痛、无力,需通过延长支撑时间维持身体平衡;若站立相时间缩短,则可能与关节活动异常、肌肉控制能力下降相关。

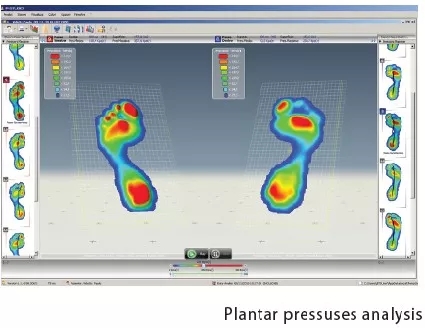

分析站立相时间占比数据时,需结合身体重心转移、压力分布等指标,全面评估支撑功能。康复方案制定需围绕改善支撑稳定性展开,对于站立相时间延长侧,需针对疼痛或无力问题进行治疗与训练,如疼痛缓解治疗、肌力增强训练;对于站立相时间缩短侧,需通过平衡训练与肌肉控制训练,提升该侧下肢在支撑阶段的稳定性与耐力,调整站立相时间占比至正常范围。

四、摆动相关节活动度:迈步功能的核心指标

摆动相是行走周期中脚离开地面、向前迈步的阶段,摆动相关节活动度主要包括髋关节屈曲度、膝关节屈曲度与伸展度、踝关节背屈度等,直接影响迈步的流畅性与幅度。正常摆动相期间,各关节需完成特定角度的活动,以确保脚能顺利抬起、向前移动并平稳着地。若步态分析中出现摆动相关节活动度不足,如髋关节屈曲角度不够、踝关节背屈受限等,会导致迈步困难、步态僵硬。

解读摆动相关节活动度数据时,需精准定位受限关节与具体受限角度,结合临床检查明确受限原因。康复方案中,针对关节活动度不足,需根据受限关节与成因采取对应措施,如髋关节屈曲度不足,若由肌肉紧张引起,需进行肌肉牵伸训练;若因神经损伤导致肌肉无力,需开展神经肌肉电刺激与主动训练,增强肌肉主动收缩能力。同时,配合步态模拟训练,帮助患者在实际行走中运用改善后的关节活动度,提升迈步功能。

步态分析报告解读需以关键指标为核心,深入挖掘数据背后的功能异常与病理信息,为康复方案制定提供精准指导。步频、步长、站立相时间占比、摆动相关节活动度这4个指标,分别从节奏、幅度、支撑、迈步四个维度反映步态功能状态,彼此关联、相互影响。在康复实践中,需基于指标数据的综合分析,制定个性化、系统性的康复方案,通过针对性训练逐步改善步态异常,恢复正常行走功能,提升患者生活质量。

推荐资讯