据相关研究表明,高达70%的跑者在其跑步生涯中会遭遇不同程度的损伤。膝关节疼痛、跟腱炎、足底筋膜炎等问题频繁困扰着跑者,不仅影响运动体验,严重时甚至会中断跑步计划,对身心健康造成负面影响。那么,如何在享受跑步乐趣的同时,有效预防损伤呢?足压板步态分析技术通过对跑步过程中的关键指标进行精准监测与分析,为跑者提供科学、有效的预防策略。接下来,让我们一同深入了解跑步损伤预防中至关重要的三个指标。

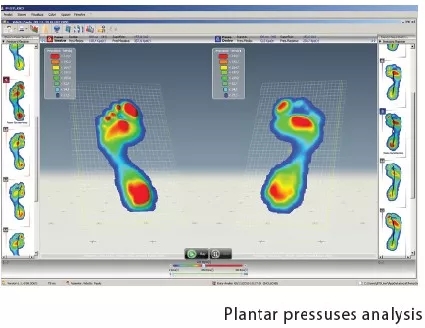

指标一:足底压力分布

正常情况下,跑步时足底压力应均匀分布于脚跟、足弓和前脚掌。当压力分布异常,便可能成为损伤的隐患。比如,若压力过度集中在脚跟,落地瞬间冲击力无法有效分散,易导致跟腱炎与足底筋膜炎。扁平足或高弓足人群常出现此类问题,因其足弓结构影响压力传导。

而压力过度集中在前脚掌,可能是跑步姿势不当,如过度前掌着地,使前脚掌承受过多压力,引发跖骨疼痛、脚趾关节损伤。通过足压板步态分析,能精准呈现足底压力分布状况,助跑者及时调整跑步姿势、选择合适跑鞋或使用矫正鞋垫,重新平衡足底压力,降低损伤风险。

指标二:步频与步幅

步频指每分钟迈出的步数,步幅是每一步的距离。二者紧密关联,共同影响跑步效率与受伤风险。研究表明,步频在170-190步/分钟范围,可降低受伤几率。步频过低,意味着步幅过大,这会让跑步时身体重心起伏大,增加关节冲击力。例如,大步幅落地时,腿部肌肉缓冲时间短,膝关节、髋关节承受压力剧增,长期如此,易引发关节疼痛与损伤。

相反,刻意增大步幅,可能破坏跑步节奏,使身体失去平衡,也提高受伤可能性。跑者可借助足压板步态分析确定自身zui佳步频与步幅组合,通过训练稳定步频,合理调整步幅,实现高效、低损伤跑步。

指标三:触地时间

触地时间即脚接触地面到离开的时长。理想触地时间在200毫秒左右。触地时间过长,表明跑步时身体向前推进效率低,大量能量浪费在与地面的摩擦上。同时,长时间接触地面,会让关节持续承受压力,增加受伤风险。如马拉松研究显示,触地时间长的跑者,膝盖受伤概率更高。

触地时间受跑步姿势、肌肉力量影响。通过足压板步态分析了解触地时间后,跑者可通过提升步频、加强核心与腿部肌肉力量训练,缩短触地时间,减少地面冲击力,预防跑步损伤。

足压板步态分析通过对足底压力分布、步频与步幅、触地时间这三个关键指标的监测与分析,为跑者提供宝贵信息。借助这些信息,跑者能优化跑步姿势与习惯,预防跑步损伤,享受更健康、持久的跑步体验。

推荐资讯